日本一の力石を見に行こう!

桶川稲荷神社

桶川稲荷神社は、鎌倉中期・嘉禄年間(1225-1227)の創建と伝えられる古社(こしゃ)。江戸中期・元禄6年(1693)に桶川宿の鎮守になり、明治6年(1873)、桶川町の村社となった。

境内には、三ノ宮卯之助が持ち上げた力石(ちからいし)と、紅花商人が寄進した石燈籠がある。

まずは、今回の街歩きの目的のひとつである力石を見学した。

力石

鳥居をくぐった石畳の参道右手に、「市指定文化財 桶川稲荷神社の力石『三ノ宮卯之助持之』日本一の大磐石」(※4)と印刷された幟(のぼり)がはためいている。

※4 大磐石(だいばんせき)とは、力石の中でも特別に大きい石のこと。大磐石は全国に四箇所しか確認されていないが、三ノ宮卯之助の出身地である越谷市三野宮(旧岩槻領三野宮村)の香取神社にも「大磐石 嘉永元歳 三之宮卯之助持之」と刻まれた力石が保存されている。

稲荷神社の大磐石

卯之助が持ち上げた日本一の力石は、幟の横にある四本の柱に支えられた屋根の下に安置されている。屋根の破風板部分には、「大磐石」と掘られた木彫りの扁額が掛けられ、柱には、しめ縄が張られている。

日本一の力石にふさわしい風格だ。

由緒

大磐石の重さは推定610キログラム(163貫)。長さ1.25メートル、厚さ0.4メートル。

江戸力持番付で東の大関(当時は大関が最高位)となった卯之助の評判を聞いた桶川の商人たちが、江戸後期・嘉永5年(1852)2月の初午の日に、卯之助一座を招いて、稲荷神社で興行を行なった。

このとき卯之助は45歳。この興行で、卯之助は、生涯最大にして最重量の「大磐石」に挑み、見事、持ちあげた。

この偉業を記念して奉納されたのが、この力石(大磐石)である。

大磐石の銘

大磐石の銘(写し)

大磐石には銘が刻まれているが、風化が進んでいて、文字を読み取ることはむずかしいので、案内板にある銘の写しを元に、大磐石に刻まれている銘の大要を以下に記す。

力石の表面には「大磐石」の文字と、嘉永5年(1852)2月(「嘉永五壬子歳後二月」)、岩槻の三ノ宮卯之助がこれを持ち上げた(「岩槻 三ノ宮卯之助持之」)ことが刻まれているほか、世話人となった当時の桶川宿の有力商人たち12人の名前と石工の名が刻まれている。

石標|桶川市指定文化財

この力石は、全国に現存している卯之助の銘が刻まれた力石の中で、最重量であることから、「稲荷神社の力石」の名称で、桶川市の有形民俗文化財に指定されている。

宮川氏の解説

卯之助はこの力石をどうやって持ちあげたんですか、という参加者からの質問に、案内役の宮川氏が、答えてくれた。

610キログラムの石を重量挙げのように両手で持ちあげたのではなく、「足差し」(あしざし)という方法で持ちあげたと考えられます。

「足差し」とは、仰向けに寝て、両足をあげた人の足裏に、介添人ちたちが石を乗せ、その石を支えられれば「持ちあげた」と見なす力比べの方法。

そのほか、三ノ宮卯之助の生涯や最期にまつわる逸話、卯之助の銘が刻まれた全国の力石などについて、宮川氏から解説があったが、内容は割愛する。

関連記事

2022年2月、宮川氏を講師に招いて行なわれた、旧日光街道越ヶ谷宿を考える会主催のお話会(大力持ち卯之助噺)の講話内容を別記事にしてありますので、卯之助についての詳細は、そちらの(下記)記事をご覧ください。

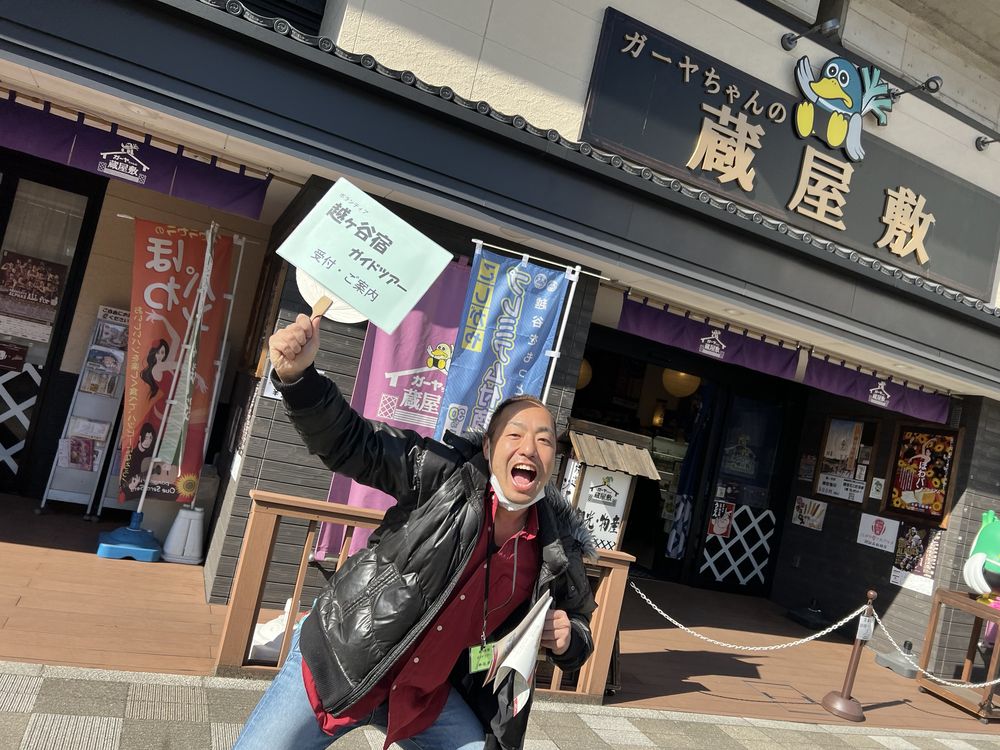

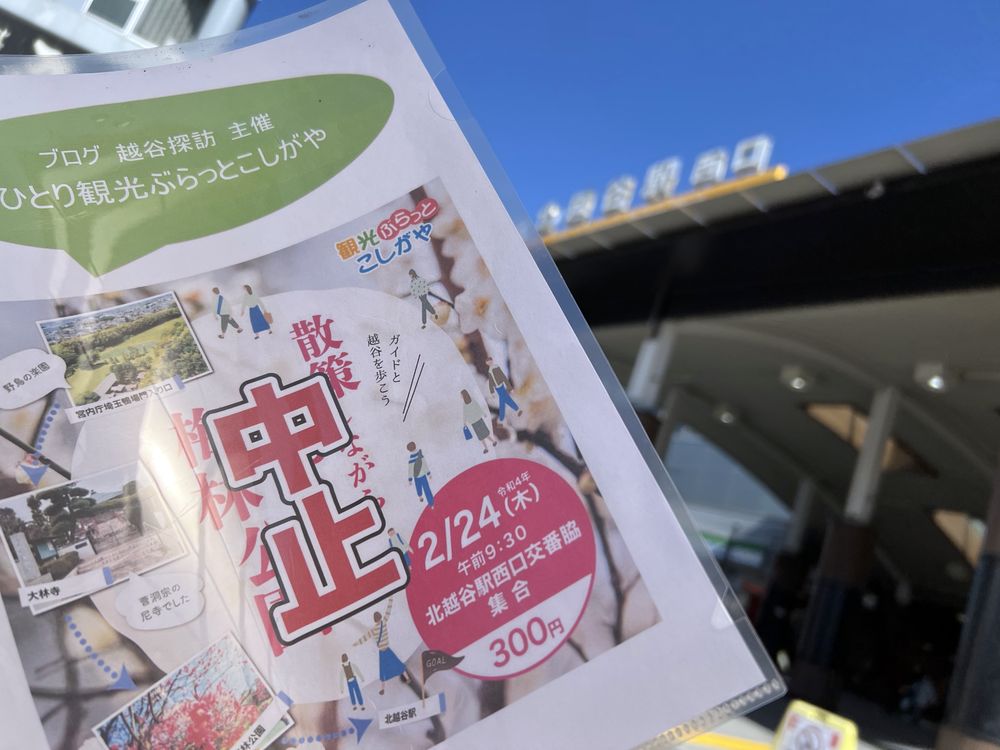

2022年2月26日。旧日光街道越ヶ谷宿を考える会主催のお話会が、こうじや音楽館(越谷市越ヶ谷本町)で行なわれた。話し手は、NPO法人越谷市郷土研究会の宮川進氏。「大力持ち卯之助噺」と題し、越谷で生まれ育った日本一の力持ち・三ノ宮卯之助について語ってくれた。

記念撮影

宮川氏の解説のあと、力石の前で記念撮影。

続いて、社殿前にある紅花商人寄進(桶川市指定有形文化財)の石燈籠に向かった。

紅花商人寄進の石燈籠

社殿の前にある一対の大きな石灯籠は、桶川宿と周辺の紅花商人たちによって、江戸末期・安政4年(1857年)に寄進されたもの。

当初は、桶川宿にあった南蔵院という修験道の寺院に寄進されたのだが、明治2年(1869年)に南蔵院が廃寺になったので、南蔵院を管理していた稲荷神社に移された。

石灯籠|左

紅花商人寄進の石燈籠|左

構造は、上から、宝珠(ほうじゅ)笠(かさ)火袋(ひぶくろ)中台(ちゅうだい)竿(さお)台石(だいいし)地輪(じりん)基礎(きそ)……。

りっぱな石灯籠だ。

石灯籠|右

紅花商人寄進の石燈籠|右

中台の部分には「獻燈」(けんとう)と刻まれている。「獻燈」(献灯)とは、灯籠を奉納すること。

寄進者銘

上段の台石正面には「紅花商人中」(べにばなしょうにんじゅう)と刻まれている。「商人中」とは、商人仲間の意。

台石の下段には、燈籠を寄進した24人の紅花商人の名が刻まれている。桶川宿のほか上尾や菖蒲(久喜市)の商人の名前もみえる。

石標|桶川市指定文化財

この石灯籠(一対)は、かつての紅花商人たちの繁栄を伝える貴重な史跡として、「紅花商人寄進の石燈籠」の名称で、桶川市の有形文化財・歴史資料に指定されている。

宮川氏の解説

休憩を兼ねて、社殿の前で、案内役の宮川氏から、紅花商人の話や三ノ宮卯之助の補足説明があった。

移動|中山道へ

午後1時。桶川稲荷神社をあとに、中山道へ戻る。