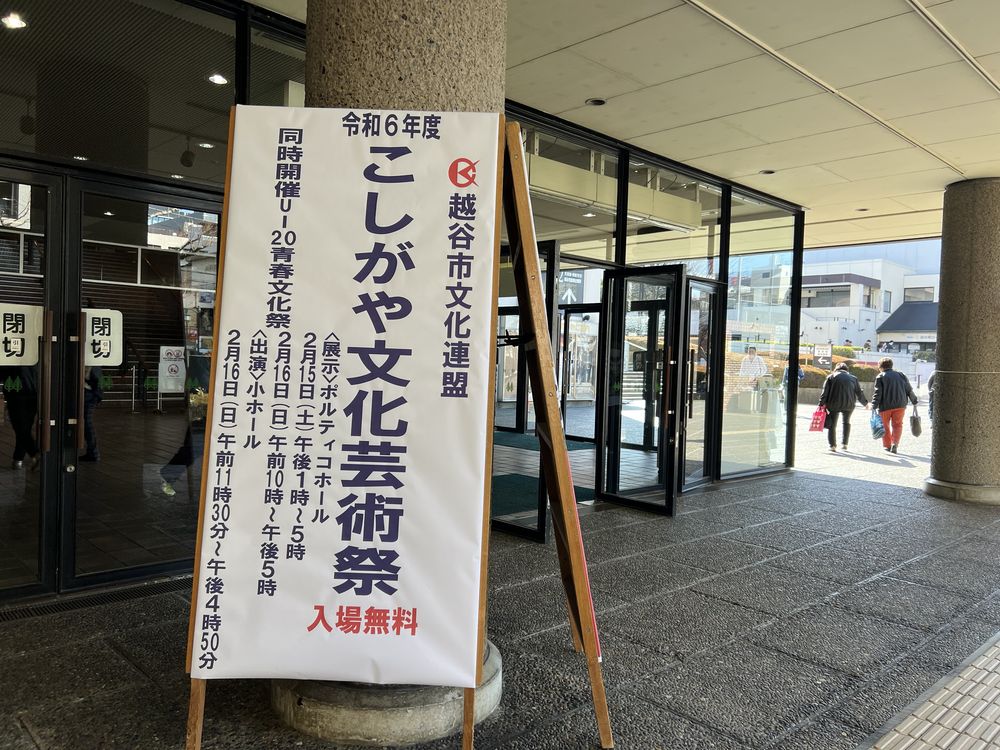

2025年3月2日。越谷コミュニティセンター小ホールで、第40回越谷市郷土芸能祭が行なわれた。下間久里の獅子舞やお囃子など、越谷に伝わる伝統芸能を子供たちが披露。日ごろの稽古の成果を発揮した。

第40回越谷市郷土芸能祭

今年で第40回目を迎えた越谷市民文化祭。越谷市内に伝わる伝統芸能を保存・継承している団体が披露するほか、市内に伝わる伝承民謡の体験などが行なわれる。

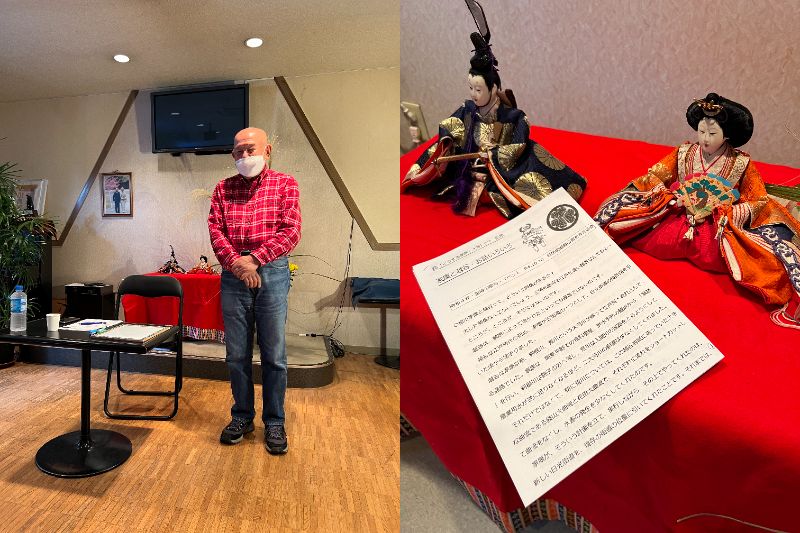

受付

小ホールの受付で、プログラムと、体験コーナー「越谷の伝承民謡」テキストをいただいた。

演目

- 越谷伝承民謡

- お囃子

- 越谷の木遣

- 里神楽「稲荷山」

- 下間久里の獅子舞

- お囃子|仁羽・トッパ

- 阿波踊り

- 和太鼓の体験

- 和太鼓

- お囃子

- 木遣

- 寿獅子舞

三頭の獅子頭がお出迎え

展示コーナーで、獅子舞に使われる三頭の獅子頭(ししがしら)が出迎えてくれた。向かって左は、谷中はやし連中(れんじゅう)。中央は、神明はやし連中の獅子頭。右は、大相模後方はやし連中の獅子頭。

谷中はやし連中

谷中(やなか)はやし連中の獅子頭。谷中の祈祷獅子(きとうじし)は、100年以上の歴史をもち、医学や薬の乏しい時代は、村で誰かが病気になったとき、獅子を舞い、悪病退散を神に祈ったという。

神明はやし連中

神明(しんめい)はやし連中(れんじゅう)の獅子頭。神明の神楽(かぐら)の起源はつまびらかではないが、古くは「根郷(ねごう)の神楽」といわれ、明治のはじめには神楽師が活躍していた。

大相模後方はやし連中

大相模後方(おおさがみうしろかた)はやし連中の獅子頭。大相模後方の獅子舞は、80年以上の歴史をもち、さまざまな厄除けとして継承されてきた。現在は、毎年7月8日に近い日曜日(祈祷の日)に行なわれている。

鑑賞

時間は午後2時30分。会場の小ホールでは、神明はやし連中の里神楽「稲荷山」がちょうど終了し、次の演目まで5分間の休憩になったので、観覧席のいちばん前を陣取った。

下間久里の獅子舞

午後2時40分。本日五番目の演目は、桜井南小学校獅子舞クラブの児童たちによる「下間久里(しもまくり)の獅子舞」。下間久里の獅子舞は、江戸時代の初期ごろから続けられてきた歴史のある祭りで、埼玉県の無形文化財にも指定されている。

下間久里の獅子舞|演舞

下間久里の獅子舞は、毎年7月第3日曜日に香取神社で奉納される。舞いの形態は、三匹獅子と呼ばれるもので、16の曲目が継承されている。

本日は「地固め」「津島」「はや」の三曲が披露された(上のYouTube動画)

お見事!

お囃子

続いての演目は、荻島小学校おはやしクラブの児童たちによるお囃子(はやし)。「仁羽」(にんば)と「トッパ」、二曲が披露された。

仁羽

一曲目は仁羽。笛・鉦(かね)・太鼓に合わせて、ひょっとこのお面を顔の左側につけた八人の踊り手が、扇を使って舞う姿はなかなか堂に入っている。

トッパ

二曲目はトッパ。仁羽では緊張気味だった児童たちも、トッパになると緊張もやわらぎ、日ごろの練習の成果を遺憾なく発揮しているように見えた。

荻島小学校おはやしクラブは平成6年(1994年)に設立された。今年(2025年)で、創設31周年を迎える。越谷市郷土芸能保存会・会長の指導のもと楽しく練習に励んでいるそうだ。

演奏と踊りを終えた子どもたちに、会場から大きな拍手が送られた。

観賞終了

このあとも南越谷阿波踊りや和太鼓など、演目は続くのだが、時間の都合もあって、午後3時15分、会場をあとにした。

後記

お囃子・獅子舞・木遣など、越谷市に伝承されている伝統芸能を子どもたちが継承してくれていることをうれしく思った。

今回は観賞できなかった「木遣」や「和太鼓」も、次回(来年)は、ぜひ見てみたい。

越谷の伝統をつむぐ子供たちに拍手……。

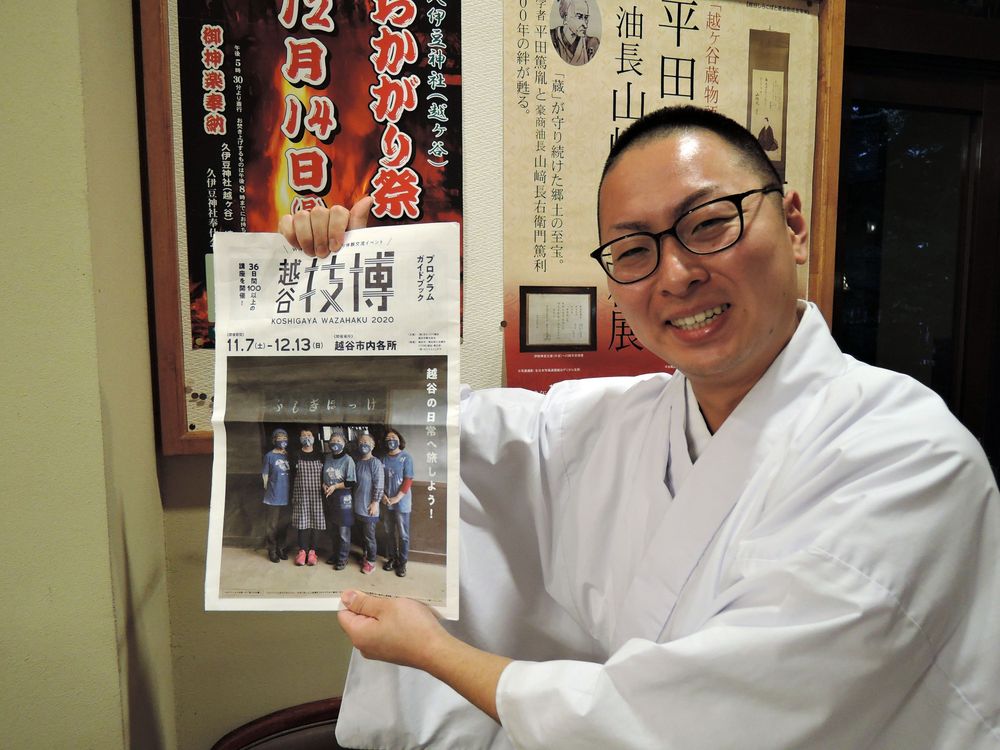

関連記事

2024年7月21日。越谷市下間久里の獅子舞<夜の部>「第六天の舞」「辻切り」の様子を動画に収めた。「辻切り」は朝から行なわれてきた一連の舞いの最後を飾るいちばんの見どころ。神聖な空気に包まれた。